|

图书工作室 讯:

, 从图书营销到社长助理,一位出版从业者的升职记

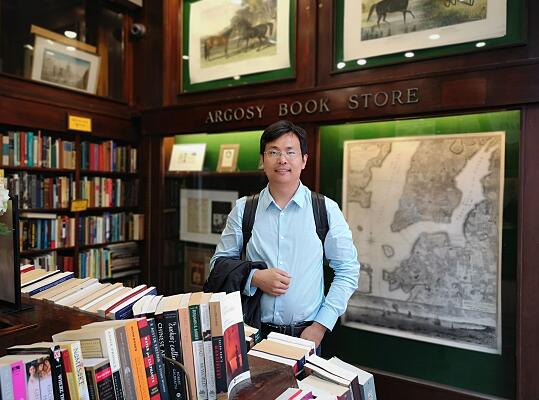

编者按:放弃高校的工作进了出版社做图书营销,一晃13年,历经博客、微博、微信时代,在面临短视频等新营销形式时,不忘初心,接纳、吸收、尝试。这是一位图书营销人的成长之路,也是十余年来,图书营销方式的变革和迭代。 如果用三个词概括自己,宋强选择了乐观、创新和活跃。乐观,让他面对困难时可以化解种种压力;创新,使他时刻关注外界的变化并以敏锐的眼光思考问题;活跃,是希望在主流媒介和宣传渠道中站稳脚跟。

如今,出版社里的“80后”正值“壮年”,他们的业绩如何,现在下结论或许还为时尚早。但是从宋强在人民文学出版社(简称“人文社”)工作的13年里,可以看出这三个词贯穿了他的工作,并引导着他登上一个又一个台阶。从初入人文社策划部,到调任办公室,再到以策划部主任身份回归策划部,直到如今的社长助理,宋强在工作中始终饱有热情和希望。而这一点,往往是工作多年的人,最容易丢掉的“星星之火”。 书不仅是文化产品,更是一种商品 2006年从北京师范大学中国现当代文学专业硕士毕业后,因为对人文社一直以来的向往,宋强放弃了去高校任职的机会,选择进入人文社策划部。他坦言,当时自己对出版社的了解并不深,只是单纯地认为出版社是一个文学机构,负责出版好书,和作者打交道。 直到正式工作,宋强才逐步对出版业有了全面的了解。初入人文社,宋强在策划部负责图书营销工作。这让他第一次知道,图书也是需要“宣传”的,而不是摆在书店里就有人来欣赏。他说,从业之初,印象最深的就是目睹了滞销书被销毁成废纸的过程。这让他深刻地意识到书不仅仅是文化产品,更是一种商品。

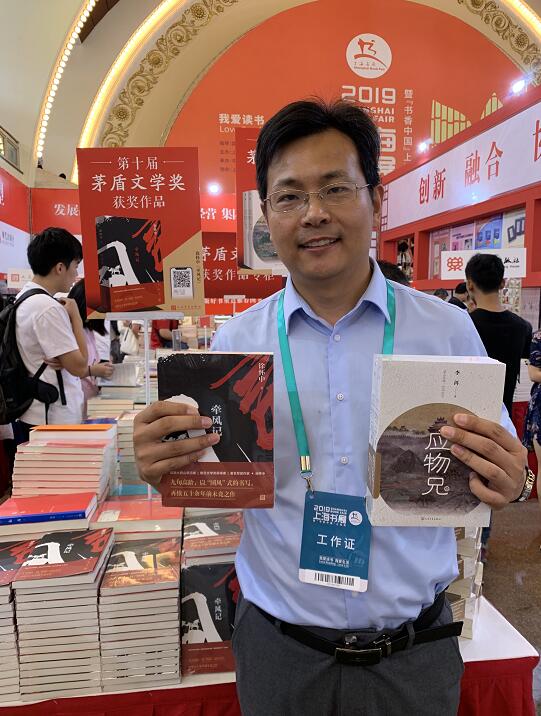

2006-2008年,宋强在策划部供职。两年间,他的主要工作是与媒体建立联系并撰写新闻稿,组织各种新书发布会、研讨会。当年博客大行其道,作为部门里的年轻一辈,宋强认为图书营销也应该跟上潮流,因此建立了人文社在各个平台的博客。他还将当时最流行的“带着作家到门户网站做访谈”的形式带入了人文社的营销工作中。由于技术的局限性,门户网站和博客当时只能进行文字直播,在各个网站上建立的人文社站点,也只能以文字和图片的形式进行更新,站点内容仅以书评和书摘为主。这些情况现在难以想象,但在当时,的确是一种“革新”。与其说是与时俱进,宋强更愿意说是“被时代逼着走”。 他说,“图书营销必须要紧跟潮流,这一点可能比做图书编辑还要敏感。” “被时代逼着走”的营销之路 2008年之后,宋强被调到总经理办公室,负责行政管理。在办公室工作的7年,宋强对人文社的定位和发展思路把握得更加清晰,但他依然热爱营销这份贴合自己性格的工作,所以,当策划部主任的职位出现空缺时,宋强主动请缨,回到了策划部。 2015年回归策划部后,宋强深切体会到出版环境发生了翻天覆地的变化。当时,传统媒体的生存越来越艰难,博客也已被基本淘汰,微博正经历由兴转衰的过程。微信的主要职能仍然是通讯工具,自媒体刚刚崛起。针对这些变化并结合人文社的自身特点,宋强对图书营销活动提出了“四个原则”,即新书宣传和常销书宣传相结合、传统媒体和新媒体相结合、线下活动和线上活动相结合、图书宣传和品牌宣传相结合。

[1] [2] [3] 下一页

|