|

《连线》似乎是iPad 上第一个受到交口称赞的应用,它是传统媒体迎合苹果的媒体革命中的第一项成就。在销量的成功之外,这个应用真的那么好吗?一个由两名大二学生开发的媒体聚合器的大卖,似乎告诉这些媒体,用户未必喜欢你们那一套。

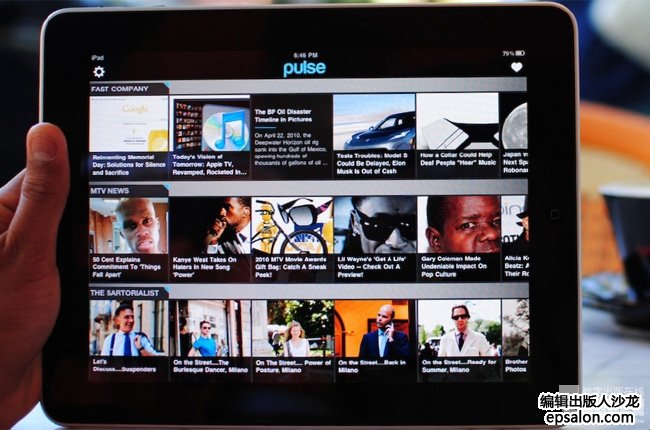

对于苹果应用商店这样一个独裁式的、有一定标准,但拿捏起来又极度主观的审核机制来说,关注那些没有通过审核的产品也许比关注顺利通过审核的产品更具价值。最近,一款名为Pulse的RSS 阅读器在极短时间里就遭受了从天堂跌落到地狱的过程—它们先是由于优秀的产品质量和销售成绩被乔布斯作为样板产品演示,又迅速因为《纽约时报》的投诉而被撤出了商店。《连线》对这一事件的描述深具讽刺意味:“Pulse为什么下架?因为它跟所有其他的RSS阅读器一样,可以抓取《纽约时报》的RSS 内容并显示出来!” 《纽约时报》向苹果投诉Pulse 的邮件写得有理有据。Pulse 的开发者—两位斯坦福大学的二年级学生将《纽约时报》和《波士顿环球报》的RSS 内容用于商业目的(Pulse 每份售价3.99 美元),这违反了这份报纸的使用条例。邮件列出了具体条例,两位学生也确实“罪有应得”,问题是,他们不是第一个这样干的人,为什么《纽约时报》要选择他们来开刀?事情的本质确实是“枪打出头鸟”,但为何Pulse 会令《纽约时报》的律师如此恼怒? 从天堂到地狱的Pulse Pulse 的全名叫Pulse 新闻阅读器,出自两个印度学生—23 岁的阿克西·科塔里(Akshay Kothari)和22 岁的安吉特·古普塔(Ankit Gupta) 之手。这个产品其实是他们开发课的一个作业,该课程要求他们在10 周内完成一个产品。之所以着手做这个产品,是因为他们不满于“在所有手持设备的新闻浏览器身上感受到的挫折般的体验”。科塔里和古普塔成功了,Pulse 上市后,不仅迅速赢得TechCrunch 等媒体的关注,销量也节节攀升。并迅速登上了付费应用榜的首位,在此之前,这个位置属于《连线》的iPad 版。 Pulse 的畅销源于自身的体验和功能。这个阅读器只能添加最多20 个RSS 源,应用本身已经内置了一部分主流媒体,其中就包括了《纽约时报》。这也成了《纽约时报》律师的一个好证据—他们内置了我们的内容,还在宣传页上用它来吸引用户购买自己的产品。 两位印度大学生对iPad 上的阅读体验的理解,与专业媒体有很大的不同。人们普遍认为(也深深希望)iPad是一台能够改变媒体形态和读者阅读习惯的设备,但在这个共同的远大目标之外,各家媒体的理解又有差别。《纽约时报》和《今日美国》几乎是尽自己所能在iPad 的屏幕上模拟出了与报纸极其接近的质感,《连线》则大走多媒体和互动的道路,结果一期杂志的体积就超过500M,其中大部分还是《玩具总动员3》的高清预告视频。与他们相比,Pulse提供的未必是正解,但显然更讨用户喜欢。 Pulse 充分利用了iPad 的大尺寸触摸屏,以图文结合的形式按行列出每个RSS 源的最新内容。只要打开应用,用户关心的内容便一目了然了。而当他们点击一篇自己感兴趣的文章时,则既可以查看干净的纯文字版本,也可以轻松切换到文章所在的网页中。科塔里和古普塔没有额外为阅读器增加“分享到Twitter”或是“在Facebook 上推荐”等功能,因为大部分站点都已经自带了这个功能。 简洁、易用、风格突出,这些优点让Pulse 鹤立鸡群,从其他阅读器和所有的媒体官方应用中脱颖而出,也引起了《纽约时报》律师的关注。科塔里说: “我不会怪苹果,他们只是作出了正常的反应。”如果双方都继续死撑下去,Pulse可以在移除内置的《纽约时报》RSS 后继续上架销售,事实上,苹果已经重新允许Pulse 上架。关键是《纽约时报》,他们可以挥舞着大棒,把每一个可以用来读《纽约时报》的付费RSS 阅读器都赶出应用商店。从条款上来说,他们当然有这个权利。但问题是,如果他们只希望读者下载《纽约时报》自己出品的官方应用(它是免费的,时报靠里面的广告点击盈利),或是用浏览器直接打开自己的网站来浏览,那他们当初是出于什么目的提供RSS 订阅的?也许,《纽约时报》的律师是太紧张了。他们和其他传统主流媒体一起刚刚进入一个被看好的市场,就被两个大学生扇了耳光—作为一份课外作业的答案,Pulse 的功能不算复杂,但却已经比现在的大部分媒体应用都更实用。 《连线》到底算不算成功? iPad 版《连线》的畅销众望所归。有广泛的声音称这个应用是iPad 上现有媒体应用中的标杆级产品,此前一直受打压的Adobe 也赶紧把《连线》使用的技术变成了一个新平台,提供给更多希望自己的杂志在平板电脑上看起来更摩登的媒体用户。售价4.99 美元的iPad版《连线》在发售当日就登上付费应用榜榜首。 我在朋友家里体验过这个杂志与平板结合的最新产物,第一眼看上去,它又酷又有格调,具有相当的冲击力,由于技术出自行家里手,手感和大致的体验当然能令人满意,多媒体的内容也够新鲜的。但这些似乎都经不起时间的考验—电子版杂志形态上的美学与纸质杂志一脉相承,他们只是把同样的设计和版式搬到了iPad 上,至于那些互动内容,除了介绍工业光魔的专题文章里自带的那一段鸟瞰式的作品剪辑之外,其实大部分都是广告。那些觉得杂志里可以用手转动的汽车广告做得有新意的人且慢,在数字出版和消费的世界里(特别是苹果的应用商店里),收费这个词的另一个意思不是“不含广告”吗? 恕我直言,《连线》只是把杂志的内容重新排版(在iPad 上,同一篇文章可能要分成横版和竖版两种排法),做成了图片,再与广告影片压缩成一个文件包。所谓的互动性,只是一些页面上的可点击要素,它们旁边通常有个小框,用来显示点击选择的结果。无论是对于iPad还是《连线》来说,如果只能做到这个程度,就太可怜了。这一期杂志的热卖,首先是拜《连线》的大名所赐,其次,这毕竟是第一本。 iPad 版《连线》反映出“功能”在媒体应用上的全面缺位。由于每一页的内容都被压成了一张图,用户甚至不能选中一段自己喜欢的文字。另外,这个应用里也没有类似收藏或是分享文章的功能。怪不得有人提出,在iPad 上看媒体的内容,最好的工具恐怕还是浏览器。 来自纽约的风险投资人弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)在自己的博客上表示,他觉得现在的媒体应用都走错了路,他宁愿用浏览器来打开这些媒体的官网,而不是下载一个媒体精心打造的应用,无论这些应用是否收费。原因包括:不能对媒体内容进行剪切、复制;应用之间不能互相链接;没法在应用里同时打开几篇文章;应用界面没有标准,每用一个都要从头学起;对聚合类网站不友好。著名的用户体验研究站InformationArchitects 则把《连线》的缺陷怪到了Adobe 头上。他们称,iPad 版《连线》之所以仍然是一个纸质杂志思路的东西,与他们用了InDesign 软件有关,那是目前最棒的版面设计软件,但它的一切都是为纸张设计的。如果这期《连线》真的已经是标杆级作品,那么这场媒体哄抢地盘的竞争,其实并不比曾经的flash 电子杂志浪潮高明到哪里去,结果也早早可以预见。 下一期《连线》会发生多少变化?在那些尝鲜的人放弃购买后,它的销量还会接近纸质杂志订户吗?一切还有待观察。但《纽约时报》对Pulse 的打击告诉我们,老牌媒体是如此重视这个市场,至少在短时间内,他们不会放弃尝试。 (责任编辑:admin) |

|

|||||