|

图书工作室 讯:

因为读者给蜉蝣肆书店写的信中,除了订购图书的需求之外,还希望与某些作者面对面——“要是有机会见到XX作家该多好!”、“XX作家对这个问题真的这么看吗?”等等。

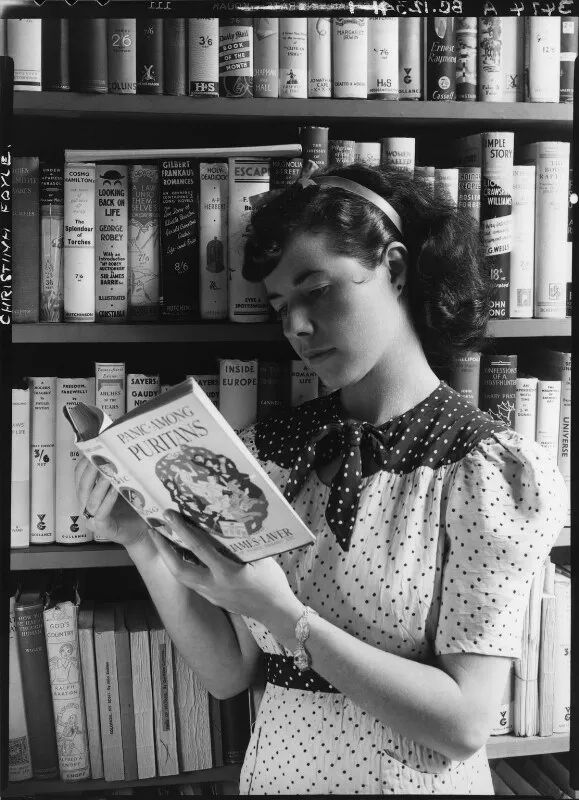

1930年,做了十年文学讲座之后,蜉蝣肆书店二代掌门人——当时只有19岁的克里斯蒂娜决定以书店的名义举办文学午宴活动。

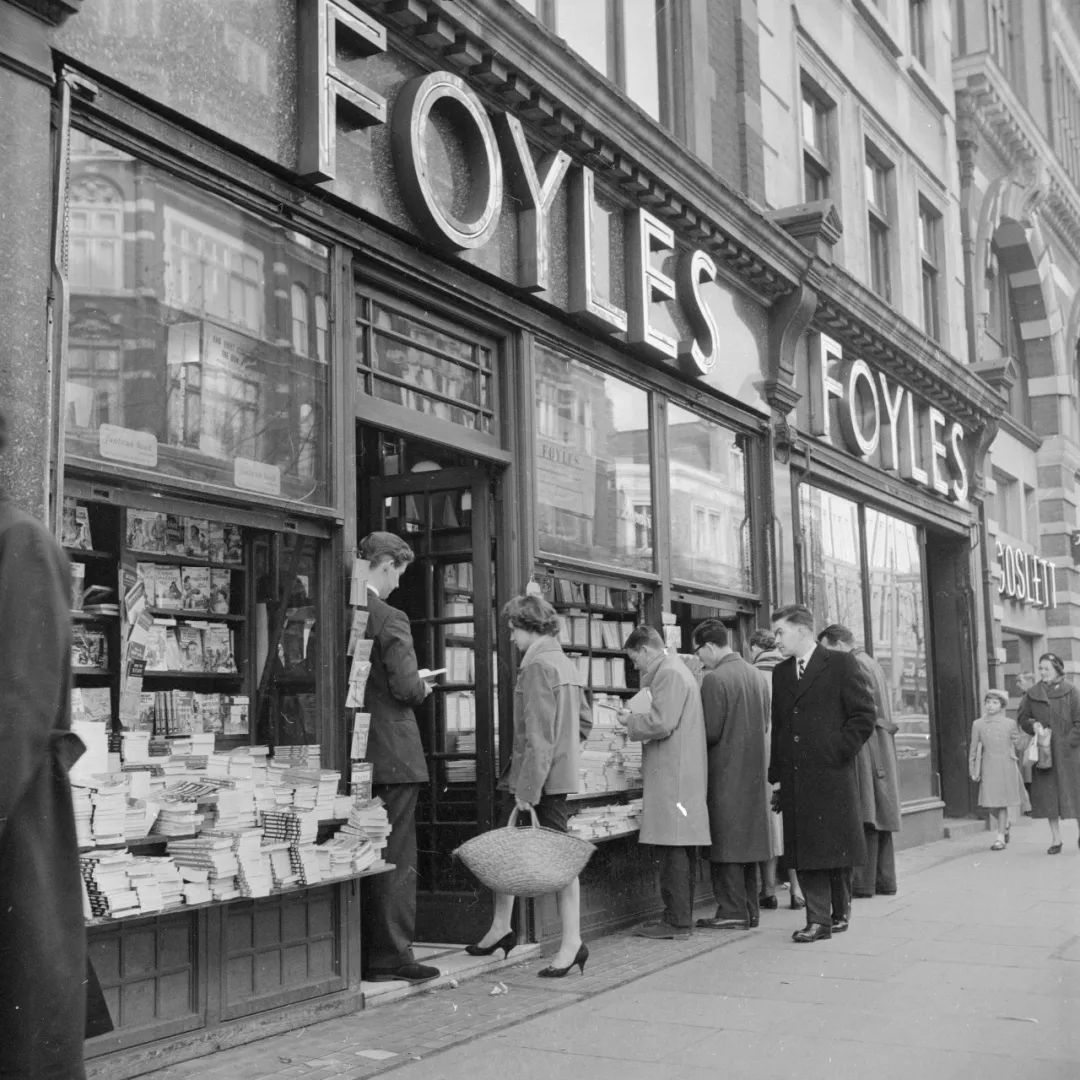

16岁的 Christina Foyle 蜉蝣肆书店被她办得有声有色,虽然经历了二战炮火,但书店不仅在伦敦枝繁叶茂,其足迹更是遍布都柏林、贝尔法斯特,以及南非的开普敦和约翰内斯堡。 在后来的80年里,大概有1000多位作家、名人受邀参加蜉蝣肆书店每月在格罗夫那酒店(Grosvenor Hotel) 举办的午宴,并发表演讲,其中不乏有大哲学家罗素、D.H劳伦斯、戴高乐和英国首相撒切尔夫人等重要人物。 有人曾开玩笑说,翻看这些演讲人的名单无异于在浏览20世纪文学导读。没办法,图书界的铁娘子克里斯蒂娜·福耶尔的眼光就是这么高。在她的管理下,蜉蝣肆书店的营业额在1963年达到400万英镑。 古板的运营模式 然而,从70年代起,二代掌门人克里斯蒂娜继续以一种家长式的、专断的方式管理、运营书店,反对技术革新,并且给员工的工资少得可怜。能得到她信任的员工屈指可数,不少新店员还没转正之前就会被辞退。 也许是当年书店在刚起步阶段,“员工卷款而逃”的故事如钉子一般扎在了克里斯蒂娜心里,她在后来采取了一种让每位顾客都深恶痛绝的结算方法: 顾客买书需要排三次队!第一个柜台,排队取书票;第二个柜台,付钱;第三个柜台,取书。(简直和我们现在去医院看病取药一个流程!)她觉得这样,店员就没机会碰钱了。

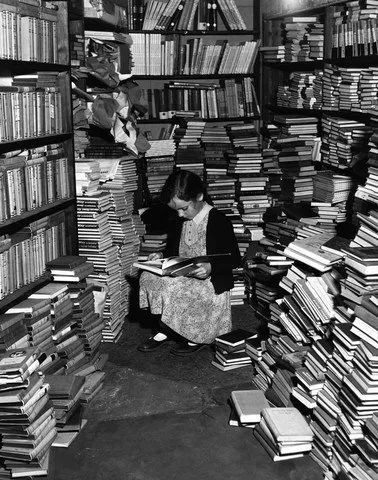

而且她很不喜欢书店的员工待在“舒适区”,生怕他们在熟悉的科目区待久了,心生懈怠,因此总是把这些店员安排到对于他们来说是陌生的学科领域。 据上了年纪的蜉蝣肆书店粉丝回忆,当时书店的店员都是一些连英语都说不利索的外国学生。 久而久之,顾客的问询得不到专业的解答,书店整体的服务水平下降了,买书的体验越来越差,书目摆放、库存管理也成问题。 蜉蝣肆书店虽然在当时号称是世界上最大的书店,但是面对落蛮灰尘的书堆,店员也一筹莫展,没办法找到顾客想要的书。当时有人开玩笑说,如果卡夫卡当店长的话,结果就是蜉蝣肆书店。 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

|